漫画の怪我の描き方

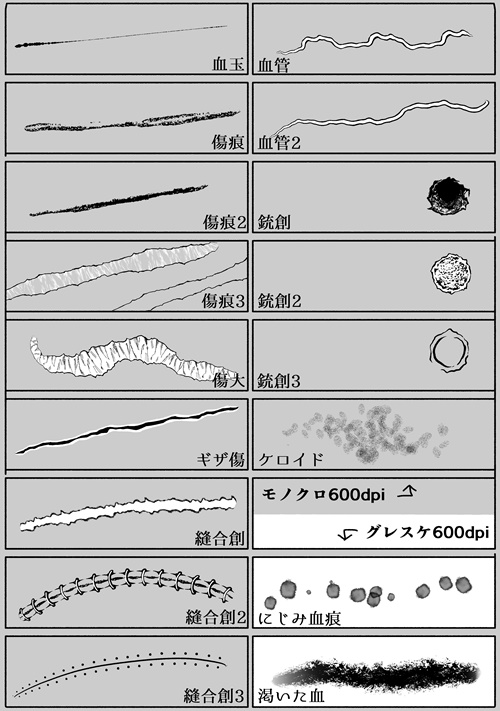

漫画の傷のサンプル

色んな漫画作品を調べて、傷のあるキャラを探すかぁ…と思ったら、クリスタに傷素材というのがありました。

とりあえずこれでいいかも。

実際の傷がこんなふうになるのかはともかく、「漫画っぽい」傷跡が揃っています。

今斬られたばかりという感じの傷から、手当直後の傷、古傷までいろいろ。

顔に傷のあるキャラとかを作って、個性を出すのも良いかも知れないですね。

関連)キャラクター設定のやり方

漫画の傷跡の基本的な描き方

漫画で傷跡を描く際は、リアリティと読みやすさのバランスが重要です。

結局、リアルな傷を描いても画力次第では、「何が描いてあるんだコレ?」ってなっちゃうんですよね。

なので、あまり絵に自信がない場合は、最初から漫画的な傷を真似て描くのが良いかも知れません。

いちおう、傷のパターンはこんな感じ。

- 傷の種類に応じた線の使い分け

- 切り傷:シャープな直線

- 擦り傷:不規則な短い線の集合

- 刺し傷:中心が濃い点状の傷

- 傷の深さの表現

- 浅い傷:細い線で軽く

- 深い傷:太い線と影を付けて

- 傷跡の経過時間の表現

- 新しい傷:赤みを帯びた色

- 古い傷:肌色に近い色で薄く

- 周囲の皮膚の変化

- 腫れ:輪郭線を少し太くする

- 炎症:傷の周りに薄い赤みを付ける

漫画で見るのは、「切り傷」とかが多いですね。なんといってもわかりやすいから。

逆に「刺し傷」とか「すり傷」なんかは、よくわからないなんだコレ?と思われてしまう可能性もあります。

傷を描かない怪我の表現として、以下が使われることがあります。

- 絆創膏(小さな怪我)

- 包帯、ギプス(大きめの怪我)

- 腕を肩から吊る(骨折など)

- 病院のベッドで天井から足を吊る(足の骨折など)

大怪我を負って、包帯だらけの綾波レイ(エヴァンゲリオン)の人気が出たこともありました。(怪我ドル、という存在も当時少し流行りました)

#アーマードコア6

綾波レイ→包帯巻きの状態で運ばれる

621→冷凍マグロ状態で運ばれる

綾波レイ→単眼機を駆る

621→単眼機を駆る

綾波レイ→ゲンドウの指示で動く

621→ウォルターの指示で動く

綾波レイ→碇ユイの量産体の1人

621→強化人間の量産体の1人

綾波レイ→大人しい

621→大人しい pic.twitter.com/JKmUBoElWf— 広告と戦う実況者ミスニージュ (@Misnieju) July 27, 2023

漫画の血液表現のテクニック

血液の描写は、漫画の怪我シーンにおいて重要な要素です。リアルな血液表現のためのテクニックをいくつか紹介します:

- 血液の粘性を意識する

- 垂れる血:重力に従って流れる曲線

- 飛び散る血:不規則な形状の飛沫

- 血液の量による表現の変化

- 少量:点状や細い線

- 大量:面積の大きな塗りつぶし

- 血液の経過時間による色の変化

- 新鮮な血:鮮やかな赤

- 時間が経った血:暗褐色

- 血液が付着する表面の質感

- 布地:にじみや染み込み効果

- 金属:光沢のある滴状

- トーンやスクリーントーンの活用

- 濃淡:血液の厚みや量を表現

- パターン:血液の質感を強調

斬られて血がブッシャー!と飛び散る。派手な演出シーンですが、アニメなどでは血しぶき演出が抑えられる傾向にあるようです。

実は、1990年代~2000年代初頭は、アニメや漫画のち飛沫表現はかなり厳しかったみたいですね。血の色を赤ではなく、黒や白で表現したり、残酷シーンカットなどの対処が一般的でした。

でも、最近は、当時よりは規制がゆるくなっている気がします。

深夜アニメ枠だと、鬼滅の刃とか、チェンソーマンなど。けっこう血がドバドバ、首が斬られたりとかするんですが、わりと不自然な規制をされてる感じはしません。

海外アニメだと、血が出ることにたいして、だいぶ厳しいみたいですね。

SNSでは、血しぶきが含まれるイラストには「流血注意」などのタグがつけられて、「苦手な人は気を付けて!」という配慮が行われているみたいです。

ちなみに、血しぶき規制は、特に法律に沿ったものではなく、テレビ局の自主規制っぽいですね。

漫画の怪我シーンの効果的な演出方法

怪我シーンを効果的に演出することで、読者の感情を揺さぶり、物語への没入感を高めることができます。

- コマ割りの工夫

- 大きなコマ:重要な怪我シーンを強調

- 小さなコマの連続:怪我の瞬間を細かく描写

- アングルの選択

- クローズアップ:傷の詳細を見せる

- 俯瞰:怪我の全体像や状況を把握

- 効果線の使用

- 集中線:衝撃や痛みを強調

- スピード線:動きの速さを表現

- オノマトペ(擬音語・擬態語)の活用

- 「ドクッ」「ズキズキ」:痛みを表現

- 「ドバッ」「ビチャッ」:血液の音を表現

- キャラクターの表情や仕草

- 痛みに耐える表情:歯を食いしばる、目を見開く

- 身体の反応:傷口を押さえる、体を丸める

- 背景の処理

これらの要素を適切に組み合わせることで、読者に強い印象を与える怪我シーンを演出できます。ただし、過剰な表現は避け、作品全体のトーンとバランスを取ることが大切です。

漫画の怪我描写における解剖学的知識の重要性

リアリティのある怪我の描写には、基本的な解剖学の知識が不可欠です。以下に、漫画家が押さえておくべき重要なポイントをまとめます:

- 筋肉の構造

- 表層筋と深層筋の違い

- 主要な筋肉の位置と形状

- 骨格の理解

- 主要な骨の名称と位置

- 関節の動きと制限

- 血管の配置

- 動脈と静脈の違い

- 主要な血管の走行

- 皮膚の構造

- 表皮、真皮、皮下組織の層

- 皮膚の厚さの部位による違い

- 内臓の位置

- 主要臓器の配置

- 臓器損傷時の影響

これらの知識を活用することで、怪我の種類や程度に応じた適切な描写が可能になります。例えば、切り傷の深さによって露出する組織が異なることや、打撲による内出血の広がり方などを正確に表現できます。